いいカメラを使っているのに、なぜか私の写真は“素人っぽい”…。SNSで見るようなオシャレな写真と、一体何が違うんだろう?

最新のカメラを手にし、期待に胸を膨らませてシャッターを切る。しかし、後で見返した写真に、言葉にできない「物足りなさ」を感じて、がっかりした経験はありませんか?その原因を「自分にはセンスがないからだ」と結論づけてしまうのは、あまりにもったいないことです。

断言します。プロと初心者の写真を分けるものは、天性のセンスではありません。それは、被写体をどのように捉え、どのように見せるかという「知識」と「視点」の差なのです。

この記事では、多くの人が見過ごしがちな「光」「色」「構図」という3つの基本要素に焦点を当て、それぞれにおける「良い写真」と「悪い写真」の決定的な違いを、具体的な作例と共に徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの写真は「なんとなく撮る」から、「意図して撮る」へと劇的に進化しているはずです。

第1章:光の魔法 – 写真は「光」で9割決まる

写真(Photograph)の語源は、ギリシャ語の「光(Photo)」と「描く(Graph)」です。その名の通り、写真を撮るとは、光を操り、光で絵を描く行為に他なりません。どんなに素晴らしい被写体や構図でも、光が悪ければ全てが台無しになります。逆に、平凡な被写体でも、光が美しければそれだけで芸術になるのです。

【悪い例】フラットで硬い「昼間の太陽光」

初心者が最も陥りがちな失敗が、「晴れた日の昼間が絶好の撮影チャンス」だと思い込んでしまうことです。真上から照りつける太陽光は、被写体に濃く、硬い影を落とします。特に人物の顔には、目の下や鼻の下に不格好な影ができ、表情を険しく見せてしまいます。また、光が均一に当たりすぎるため、全体がのっぺりと平面的で、立体感のない「記録写真」になりがちです。

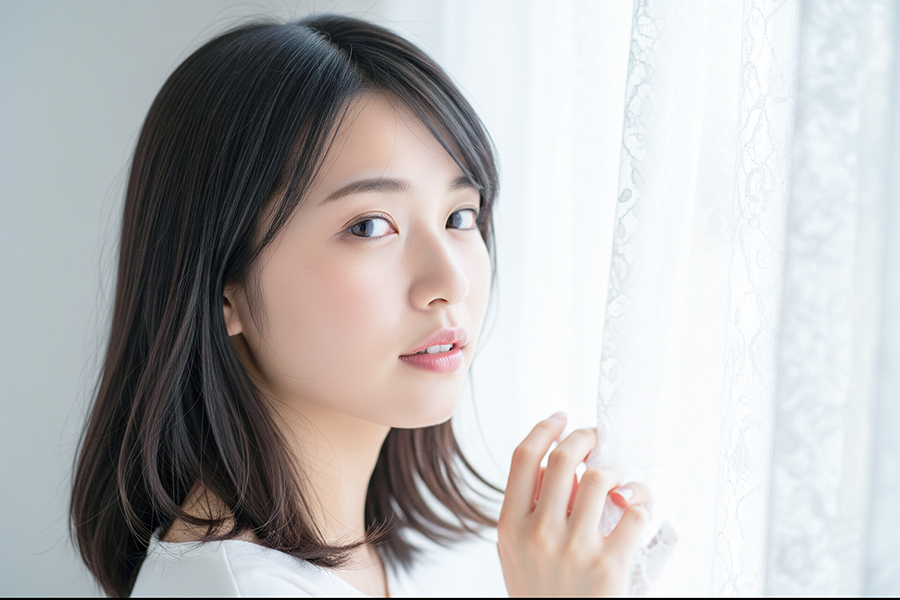

【良い例】柔らかく包み込む「ディフューズ光」

プロが好んで使うのは、雲や窓、レースのカーテンなどを通して拡散された、柔らかい光(ディフューズ光)です。この光は、被写体を優しく包み込み、影との境界線を滑らかにします。これにより、被写体の立体感が自然に強調され、肌の質感は柔らかく、雰囲気のある一枚が生まれます。

- 曇りの日:空全体が巨大な照明(ソフトボックス)になり、どこで撮っても美しい光が得られます。

- 窓際:室内撮影の基本。レースのカーテンがあれば、光はさらに柔らかくなります。

- ゴールデンアワー:日の出後と日没前の、太陽が低い位置にある時間帯。光が斜めから差し込み、被写体をドラマチックに照らし出します。

第2章:色の戦略 – デザイナー視点で学ぶカラーコーディネート

写真は、見る人の感情に直接訴えかける力を持っています。その感情をコントロールする上で、非常に重要な役割を果たすのが「色」です。デザイナーは、色が持つ心理的効果を理解し、戦略的に配色を組み立てます。その視点を、写真にも応用してみましょう。

【悪い例】色が多すぎて、主題が分からない

背景に様々な色が溢れかえっていると、見る人の視線は分散し、本当に見せたい主役が何なのかが分からなくなってしまいます。例えば、カラフルな看板や人々が行き交う街中でポートレートを撮ると、背景の色の情報量が多すぎて、モデルの存在感が薄れてしまうのです。これは、設計図に余計な線がたくさん引かれているのと同じ状態です。

【良い例】色数を絞り、統一感で世界観を作る

良い写真は、多くの場合、使われている色が3色程度に絞られています。全体の色調に統一感(トーン&マナー)があり、主役の色を引き立てるように背景色が選ばれています。これにより、視線は自然と主役に集まり、写真全体に洗練された世界観が生まれます。

A. 撮影時に、背景を意識的に選ぶことが最も重要です。シンプルな壁の前で撮る、同系色の服を着てもらう、など。また、Photoshopでの後処理で、特定の色だけを際立たせたり、全体の色調を調整したりすることで、意図した色の世界観を作り出すことも可能です。

第3章:構図の意図 – なぜ、そこに置くのか?

構図とは、画面の中に要素をどう配置するか、という写真の骨格です。「なんとなく真ん中に置く」のではなく、「なぜ、そこに置くのか」という意図を持つだけで、写真の説得力は劇的に変わります。

【悪い例】意図のない「日の丸構図」と「傾き」

被写体をただ画面のど真ん中に置く「日の丸構図」は、安定感がある反面、写真に動きがなく、退屈な印象を与えがちです。また、初心者の写真に多く見られるのが、無意識の「傾き」。水平線や地平線、建物の線が傾いているだけで、写真は途端に不安定で素人っぽい印象になってしまいます。

【良い例】「三分割法」で生み出す、心地よいバランス

最も簡単で、最も効果的な構図の基本が「三分割法」です。画面を縦横に三分割する線をイメージし、その線の上や、線が交わる点に主役を配置します。これにより、写真に心地よい「間」と「余白」が生まれ、見る人の視線を自然に誘導することができます。水平線や地平線は、上下どちらかの線に合わせるだけで、写真に安定感が生まれます。

まずはカメラの「グリッド線表示」機能をONにしましょう。そして、主役を常に線の交点に置くことを意識する。たったこれだけで、あなたの写真は見違えるはずです。

まとめ:センスとは、知識を積み重ねた先にあるもの

「良い写真」と「悪い写真」の違い、お分かりいただけたでしょうか?

- 光を読む:硬い光を避け、柔らかい光を探す。

- 色をデザインする:色数を絞り、統一感を出す。

- 構図に意図を持つ:「なぜそこに置くのか」を考える。

これらは、どれも才能ではなく、意識と訓練によって誰でも身につけることができる「知識」です。センスとは、生まれ持ったものではありません。このような知識を一つ一つ学び、実践し、無数の失敗を繰り返した先に、ようやくあなただけの「スタイル」として現れるものなのです。

今日から、世界を少しだけ違う視点で見てみてください。美しい光はどこにあるか?心地よい色の組み合わせは?安定する構図は?——その視点こそが、あなたの写真を「作品」へと変える、最初で最も重要な一歩なのです。

コメントを残す